蔡榮章【茶道大哉問】第39集:泡茶階段解析

【茶道大哉問】第四季度的十二集,從2022年的1月14日開始,敘述我對茶道“美與藝術”的理解,而且是集中在以“純茶道”為角度的看法,今天是第三集。

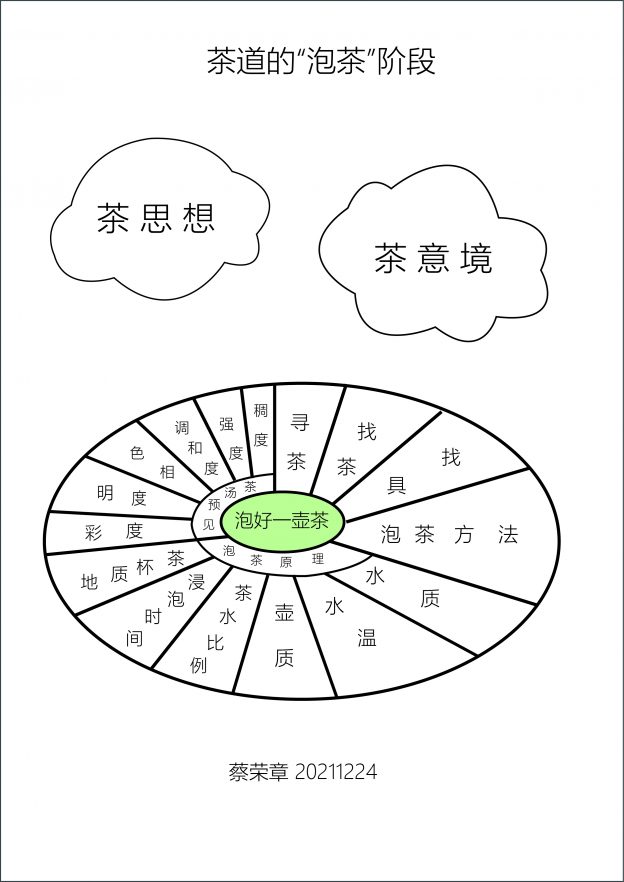

茶道在“有形”的呈現上可以分為泡茶、奉茶、喝茶三部分,這三個部分又分别包含了哪些內容呢?我們先來畫一張泡茶階段的解析圖。

茶道是要把茶湯泡出來才算數的,因此泡茶階段的主要任務就是把茶湯泡出來,而且要泡得很好,創造出茶道最後的一件“茶湯作品”。為了達到這個目的,先要找到好的泡茶用水,我們喝茶是喝“水”與溶在水中的“茶”,水質不好,直接影響了茶湯,也影響了茶的內含物質從茶葉溶入水中的能力與狀況。水可以去找,也可以將現有的水加以處理,使更接近理想的狀況。找水包括尋找環境中自然生成的水與可以買到的水,也包括將水淨化的程序。在此之前當然必須先知道泡茶用水需要具備的條件。

其次是找到好茶,除了自己生產之外,要知道在哪里或通過什麼管道可以物色到好茶,而且隨時準備一些放在身邊。好茶不容易發現,因為製造好茶的客觀條件隨時在更異,而且有些好茶是必須存放很長很長一段時間的,不論是自己儲存還是别人儲存。沒有好茶哪能得出好的茶湯?泡茶過程與泡茶能力只是確保茶葉品質的忠實呈現(當然還有泡茶者賦予的性格)。

泡茶之前還要挑選這次茶葉所需要的“茶具材質”與品茗人數所需要的“茶具大小”,這些茶具也是事先要準備與逐步累積的。除了大小是因人數的需要而定外,材質則是為了表現不同茶類的茶性。茶具包括了壺、盅等的主茶器,渣匙、計時器等的輔茶器,煮水壺、保溫瓶等的備水器,存放茶葉的儲茶器,供應茶食的茶食器等。這些茶器除了功能性的要求外,造型與色彩的協調,整體風格與茶葉、與泡茶者、與該次茶會想要呈現意境的配合,也是需要考慮的。

泡茶之前還要熟悉泡茶的方法:如壺、盅等器物的拿起與放下,茶席擺置的合理性,水溫的評估,茶量的判斷,浸泡時間的掌握,數道茶之間的湯量變化,數道茶之間的湯質起伏,自己與品茗者情緒的掌控。

泡茶之前還要對所要沖泡的茶葉有充分的認識,例如它的發酵、萎凋、揉撚、焙火、粗細、陳化等程度,茶樹生長的生態環境,這些現象與水溫、置茶量、浸泡時間的關係。上述的茶葉認識與它在水溫、置茶量、浸泡時間上的關係,加上茶具材質對茶性的影響,就構成了泡茶之前必須瞭解的“泡茶原理”。

泡茶期間除了自己與品茗者的情緒掌控之外,最要緊的是“茶湯效果的預見”,泡茶者要知道怎樣的水溫、置茶量、浸泡時間,怎樣的茶具材質,會造成該“壺”、該“泡”茶湯在滋味、香氣、湯色上的怎樣效果,這樣的效果是不是“茶湯創作者”所想要的?有了這樣的預知能力,泡茶者才能悠遊於泡茶的舞臺上。“滋味”的效果包括茶湯的稠度、強度與調和度(稠度是水可溶物溶出的多寡、強度是對口腔壁的打擊能力、調和度是各種成分的組配狀況),“香氣”的效果包括香性、強度、持續度,“湯色”的效果包括色相、明度、彩度(色相代表發酵的程度、明度代表焙火的輕重、彩度代表茶湯的濃度,其中最重要的變數是彩度)。

(208)