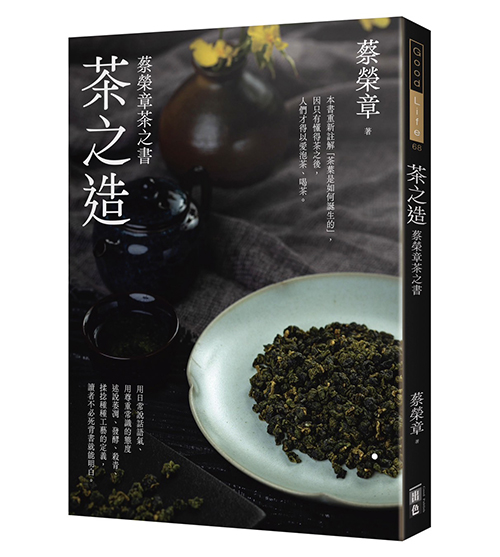

《茶之造》跋/作者蔡榮章

學茶,完整地說是學茶道,必從“茶之造”瞭解起。不要一種茶一種茶地說,例如先說綠茶的製法,再說烏龍茶的製法,再說紅茶的製法,再說普洱茶的製法,聽到後來,受教者會不耐煩,而且弄不清楚、記不清楚。各種茶的製作方法是差不多的,說來說去總是聽到茶青、萎凋、發酵、殺青、揉撚、乾燥、加工這幾個詞語轉來轉去。

事實上製茶就是經過採青、萎凋、發酵、殺青、揉撚、乾燥這幾道工序,只要先把這幾道工序說清楚,明白它們對茶葉各階段造成的影響,然後說:綠茶是不發酵茶,只要把引起發酵的萎凋、發酵省略掉,製作完成的就是綠茶;紅茶是全發酵茶,只要讓茶青盡情地發酵,製作完成的就是紅茶;烏龍茶是部分發酵茶,只要在萎凋、發酵這段時間好好控制它的萎凋與發酵程度,例如要20%的輕發酵,或是60%的重發酵,它就會變成我們希望的不同烏龍茶;普洱茶是屬於後發酵茶,先以不發酵的方式製作,然後再加以“渥堆”或“存放”,讓它產生另一種的發酵。這樣的解說方式,大家一下子就弄清楚了市面上那麼多種類的茶葉是如何造成的。

除了上面所說的這條製茶主軸之外,也就是在萎凋、發酵、殺青、揉撚、乾燥這條主要製茶幹道之外,進一步再說明“茶青”成熟度的不一樣會造成“芽茶類”與“葉茶類”兩條不同的走向。最後再說明茶葉“初製”完成後,還要從事兩項後續的工序,一項是“精製”一項是“加工”,精製是美化茶葉的“賣相”, 並穩定茶葉的品質,加工是讓茶葉更加多樣化。

以上是我在學校上“製茶課”與寫這本《茶之造》的方法。這種教法、寫法還有一項目的,希望不要把各種茶限制在它的傳統製茶工藝與產區之上。製茶應該看青製茶、看天製茶、看製茶者的能力製茶、看市場的需要製茶,但是要具備這種轉換的能力,就必須深切體認每一項製茶步驟對茶青造成的影響。

進一步我還希望把茶湯當作是一件藝術作品看待,不要受到即有“茶類” 如龍井、鐵觀音、紅茶等即有色、香、味、性的束縛,在《茶之造》《茶之別》《茶之湯》三本書之後,還要談《茶之美》,那就是“茶道藝術”的階段了。

《蔡榮章茶之書》在《茶之造》《茶之別》《茶之湯》《茶之美》之後还有“茶道的应用”,茶道應用的范围很广,本套“茶之书”只举两个例子,一是《无我茶会》一是《茶湯作品欣赏会》。除了将茶道活用到生活與社交之外,还希望所舉的两個“茶会”也能夠是茶道艺术的呈現。

蔡榮章

2022年12月3日於蔡榮章茶道思想研究所。