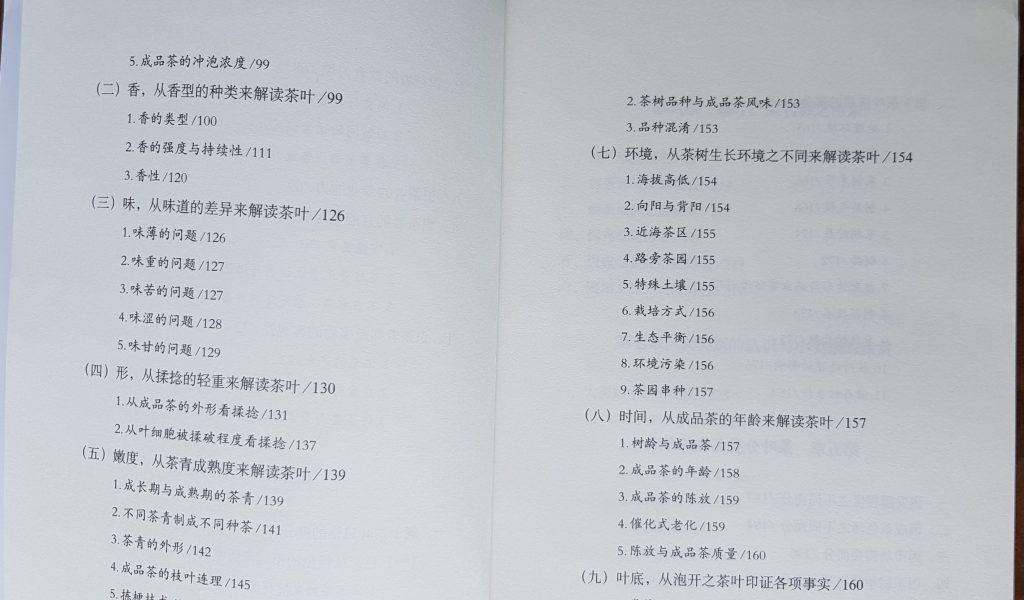

目录

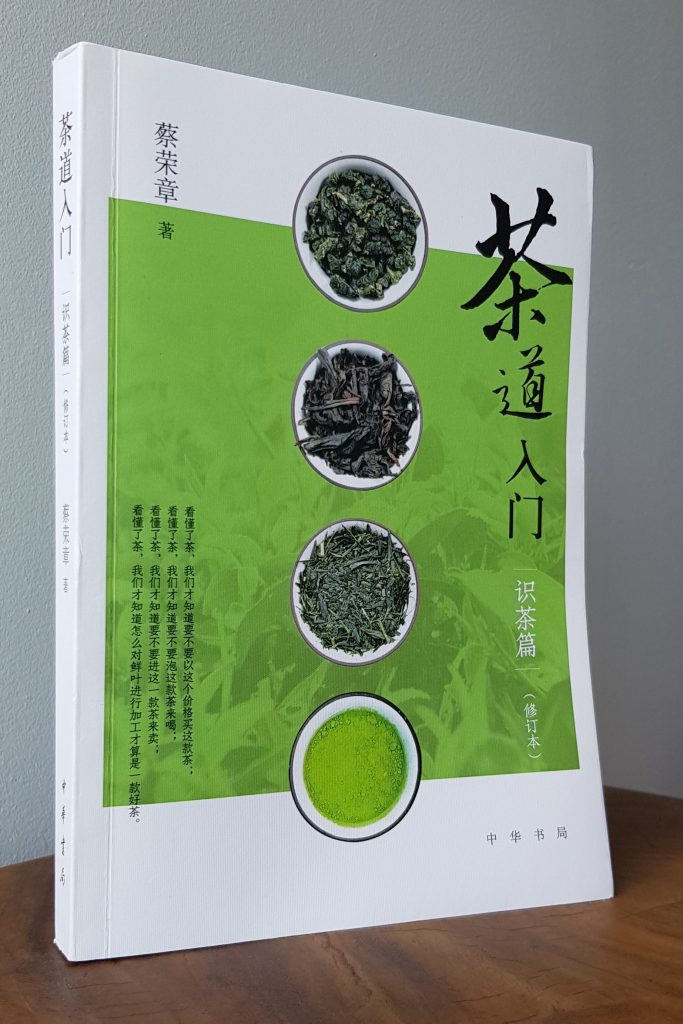

序 作者原版序

作者修订版序

第一章 1.识茶的意义

1.1.识茶包含哪些内涵

1.1.1.理解“茶”字的含义

1.1.2. 认识茶的种类

1.1.3.认识茶的品级

1.2.识茶目的之一,制造好茶

1.2.1.就茶树品种而言

1.2.2.就茶树生长环境而言

1.2.3.就茶树栽培方法而言

1.2.4.就制作的方法与技术而言

1.2.5.就商品茶而言

1.2.6.就茶汤而言

1.3.识茶目的之二,增强品茗能力

1.3.1.茶汤的颜色

1.3.2.茶汤的香气

1.3.3.汤的滋味

1.4.识茶是茶道艺术性的核心第二章 2.识茶与品茗

2.1.识茶与品茗的差异

2.1.1.“审评泡茶法”用以了解茶的品质特性

2.1.2.“品饮泡茶法”用以将茶表现得最好

2.1.3.泡坏了还要知道原来的真面目

2.2.从不同角度,翻来覆去地诠释一种茶

2.3.尊重茶的个性

2.3.1.不同茶有不同的个性

2.3.2.无好恶之心

2.3.3.就不同的质量欣赏它

2.3.4.每一道都要将它泡得最好第三章 3.影响〝识茶〞正确性的因素

3.1.茶汤的浓度

3.1.1.何谓浓度

3.1.2.浓度与稠度

3.1.3.水可溶物与水不可溶物

3.1.4.茶样的代表性

3.1.5.茶汤的代表性

3.1.6.识茶用的“茶汤”与品饮用的“茶汤”

3.1.7.冲泡技术影响“识茶”

3.1.8.1.5﹪与2﹪的不同

3.2.泡茶的用水

3.2.1.杂质、杂气、硬度、菌数

3.2.2.标准泡茶用水

3.2.3.水的软硬度

3.2.4.水的软化

3.2.5.水的处理

3.2.6.天然泉水适宜泡茶喝

3.3.泡茶的水温

3.3.1.“浸泡时”的水温(另有:“饮用时”的汤温)

3.3.2.因“人”选用水温

3.3.3.降温可降低苦味

3.3.4.需要高水温浸泡的茶况

3.3.5.因“茶”选用水温

3.3.6.因“茶”泡茶还是因“人”泡茶

3.3.7.水温的判断

3.4.泡茶的方法

3.4.1.“用茶量”与“浸泡时间”

3.4.2.含叶茶法与审评泡茶法

3.4.3.小壶茶法的泡数限制

3.4.4.增加用茶量的情形

3.4.5.溶出速度特慢的情形

3.4.6.一壶茶能泡几道

3.4.7.茶香的踪迹

3.4.8.“饮用时”的汤温

3.5.冲泡器的质地

3.5.1.冲泡器溶出物的影响

3.5.2.冲泡器传热速度的影响

3.5.3.冲泡器吸附香、味的影响

3.5.4.杯子对汤色的影响

3.6.识茶者的健康状况

3.6.1.个人感官的偏差

3.6.2.感官暂时性失灵

3.6.3.第三者的影响

3.7.识茶者的饮食习惯

3.7.1.偏食与体质

3.7.2.短时间的饮食偏差

3.7.3.各类茶都得喜欢

3.8.识茶者的专业能力

3.9.识茶者的官能鉴定能力

3.9.1.官能鉴定

3.9.2.茶质量元素之识别与记忆

3.9.3.不当水温、浓度下的评鉴

3.10.识茶者判断事物的客观性

3.10.1.偏见的产生

3.10.2.广度与深度的理解

3.10.3.评茶要由专家为之第四章 4.识茶的途径

4.1.属于茶叶风格的部分

4.1.1.色,从汤色的不同来解读茶叶

4.1.1.1.成品茶的发酵程度

4.1.1.2.成品茶的焙火程度

4.1.1.3.成品茶的老嫩程

4.1.1.4.茶的制作技术

4.1.1.5.成品茶的冲泡浓度

4.1.2.香,从香型的种类来解读茶叶

4.1.2.1.香的类型

4.1.2.2.香的强度与持续性

4.1.2.3.香性

4.1.3.味,从味道的差异来解读茶叶

4.1.3.1.味薄的问题

4.1.3.2.味重的问题

4.1.3.3.味苦的问题

4.1.3.4.味涩的问题

4.1.3.5.味甘的问题

4.1.4.形,从揉捻的轻重来解读茶叶

4.1.4.1.从成品茶的外形看揉捻

4.1.4.2.从叶细胞被揉破程度看揉捻

4.1.5.嫩度,从茶青成熟度来解读茶叶

4.1.5.1.成长期与成熟期的茶青

4.1.5.2.不同茶青制成不同种茶

4.1.5.3.茶青的外形

4.1.5.4.成品茶的枝叶连理

4.1.5.5.拣梗技术

4.1.6.品种,从茶树品种之不同来解读茶叶

4.1.6.1.茶树品种与成品茶外形

4.1.6.2.茶树品种与成品茶风味

4.1.6.3.品种混淆

4.1.7.环境,从茶树生长环境之不同来解读茶叶

4.1.7.1.海拔高低

4.1.7.2.向阳与背阳

4.1.7.3.近海茶区

4.1.7.4.路旁茶园

4.1.7.5.特殊土壤

4.1.7.6.栽培方式

4.1.7.7.生态平衡

4.1.7.8.环境污染

4.1.7.9.茶园串种

4.1.8.时间,从成品茶的年龄来解读茶叶

4.1.8.1.树龄与成品茶

4.1.8.2.成品茶的年龄

4.1.8.3.成品茶的陈放

4.1.8.4.催化式老化

4.1.8.5.陈放与成品茶质量

4.1.9.叶底,从泡开之茶叶印证各项事实

4.1.9.1.赏茶、评茶、识茶的六个阶段

4.1.9.2.从叶底看出什么讯息

4.2.属于茶叶质量的部分

4.2.1.地理环境

4.2.2.采摘部位

4.2.3.采制季节

4.2.4.制茶气候

4.2.5.采摘时辰

4.2.6.树龄

4.2.7.施肥情形与病虫害防治

4.2.8.制茶技术

4.2.9.后熟的处理

4.2.10.枝叶连理的影响

4.2.11.储存的条件第五章 5.茶叶分类名称的形成

5.1.因发酵程度之不同而分

5.2.因成茶色泽之不同而分

5.3.因市场需要而分

5.4.因采制季节之不同而分

5.5.因〝制成品〞之不同而分

5.6.因〝成品茶〞型态之不同而分第六章 6.茶叶产品名称之由来

6.1.因产地而得名

6.2.因茶树品种而得名

6.3.因茶汤颜色而得名

6.4.因典故而得名

6.5.因成品茶外形而得名

6.6.因加工的方式而得名第七章 7.大类别的认识与小类别的欣赏

7.1.大类别中的小类别

7.1.1.芽茶还是叶茶

7.1.2.茶青的采摘方式

7.1.3.枝叶连理的情形

7.1.4.夹杂物的多寡

7.1.5.发酵程度

7.1.6.焙火的程度

7.1.7.紧压的程度

7.1.8.存放的结果

7.1.9.香气的表现

7.2.茶的不定性

7.3.茶叶欣赏的自由创作空间第八章 8.茶〝商品标示〞的方式

8.1.“规格茶”的做法

8.2.“标示茶”的做法许玉莲 跋:从写实到抽象的茶汤时代