蔡榮章【茶道大哉問】第41集: 奉茶階段解析圖

【茶道大哉問】第四季度的十二集,從2022年的1月14日開始,敘述我對茶道“美與藝術”的理解,而且是集中在以“純茶道”為角度的看法,今天是第五集。

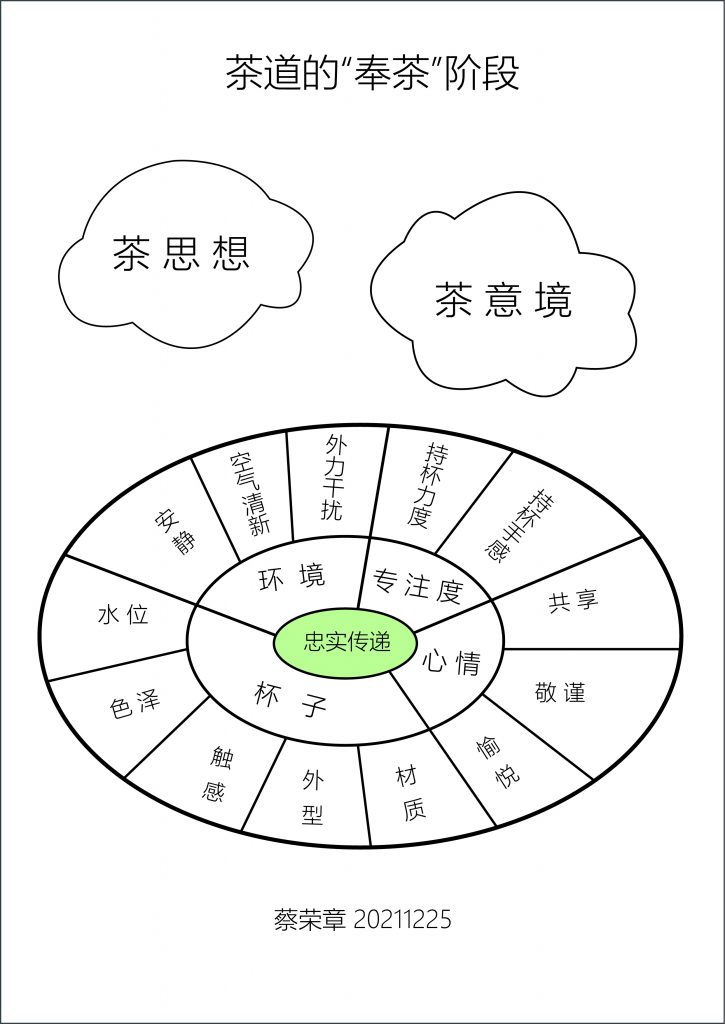

茶道的第一階段是泡茶,第二階段是奉茶,第三階段是喝茶。奉茶階段的具體作為是把泡好的茶湯送給泡茶的自己與共同品飲的人,這個階段的具體物件是茶杯與茶湯,具體的作為與具體的物件構成了奉茶階段的具體事務,另外還有這個階段的思想與意境,那是構成奉茶階段抽象的部分。

先說奉茶給自己與其他品茗者。倒一杯茶給自己喝也是屬於奉茶,茶道進行的時候往往只是自己一個人,隨便倒一杯,就這樣放著,愛喝的時候再喝,這不叫奉茶。難道以同樣隨便的方式倒一杯茶給別人也可以稱得上奉茶嗎。

再說奉茶的這一杯茶是要自己費盡全部力氣創作出來的茶湯,這杯茶是在自己“泡好茶”的意志下沖泡出來的,不是為了讓別人拍照或錄影,注意力只是放在擺出個笑臉與美美的姿態,茶湯雖然也控制得不太濃不太淡,但那不是“奉茶”時候所指的那杯“茶湯作品”。

這杯茶湯要盛放在一只適當材質與造型的杯子,所謂適當材質是指能忠實保有茶湯品質,茶湯是什麼樣子奉茶到自己或別人的嘴裏也是要那個樣子。事實上有些狀況是不然的,原本泡出來的茶湯是A樣子,裝到小杯後就變成了B樣子,原本是A品質的茶湯,裝到茶杯後就變成了B品質。我們不是把話說成:“你看,茶湯倒到這個杯子後是不是變得更香(或更醇)了?”如果茶葉的品質沒有那麼香那麼醇、茶湯沒有被泡得那麼香那麼醇,茶杯是不可能把它變得更香更醇的。有些特殊材料的容器會減弱盛放液體的強勁度(常被說成減弱苦澀味),那是另外一個話題,就如同加了甘香的成分,我們不說那款茶特別香甘一樣。

這個杯子還要方便喝到、喝完杯內的茶湯,如果它是鼓形杯,腹大口小,要把頭仰得高高的才能夠把茶喝掉,那就不是好的奉茶杯子。如果長得奇形怪狀,或是接觸嘴唇的杯口不平順,或是飲用茶湯的時候一不小心茶湯就從杯口的兩側滑落了出去,也不是好的奉茶杯子。進一步說,杯內的土色或釉色不是單純的白色,它會造成品茗者對茶湯的誤判,如果是帶黃的“牙白”杯子,盛裝了綠茶,會被誤以為是存放多時的茶葉,因為茶湯都已變黃。杯子的“茶湯水位”也不要太深或太淺,否則也會影響品茗者對湯色的判斷。

接下來談茶湯的傳遞,敬謹之心、專注地傳遞與拿取,手觸杯子的力度才是適當與穩定,這時茶湯接受到的是杯體、奉茶者、被奉茶者穩定而熱忱的波動,這樣的波動有利於茶湯的忠實傳遞。這裏所說的敬謹與專注不包括純社交上的功利之心,功利之心造成的波動是雜亂的。

忠實傳遞茶湯的因素還包括品茗空間的寧靜與無味,寧靜是無雜音,包括嘈雜的聲音與播放或演奏的音樂,但不排除泡茶用水、茶葉、茶湯、喝茶等正常發出的聲響。無味是要求空氣的清晰。

以上是奉茶階段屬於器物與動作的內容,另外還有思想、審美、藝術的部分,例如知道了奉茶是包括奉茶給自己,然後奉茶給自己的時候才會同樣的敬謹與專注;例如知道了奉茶是要忠實傳遞茶湯,所以不再苦心找尋可以讓茶湯變得更香醇或更沒有苦澀味的杯子。茶湯的色香味是美的元素、杯子的造型色澤質感是美的元素、泡茶者品茗者對茶湯的理解與喜愛是美的元素,泡茶者個人性格在奉茶階段會顯現出特定的意境,泡茶者如果心中有數、心中有話,不可避免地會在奉茶時刻以及全場的茶會上形成特定的意相,當泡茶者有著強烈的藝術構思,他會把這場“奉茶”、這場“茶湯作品欣賞”塑造成他想要的境界。