蔡榮章【茶道大哉問】第43集: 品飲階段解析圖

【茶道大哉問】第四季度的十二集,從2022年的1月14日開始,敘述我對茶道“美與藝術”的理解,而且是集中在以“純茶道”為角度的看法,今天是第七集。

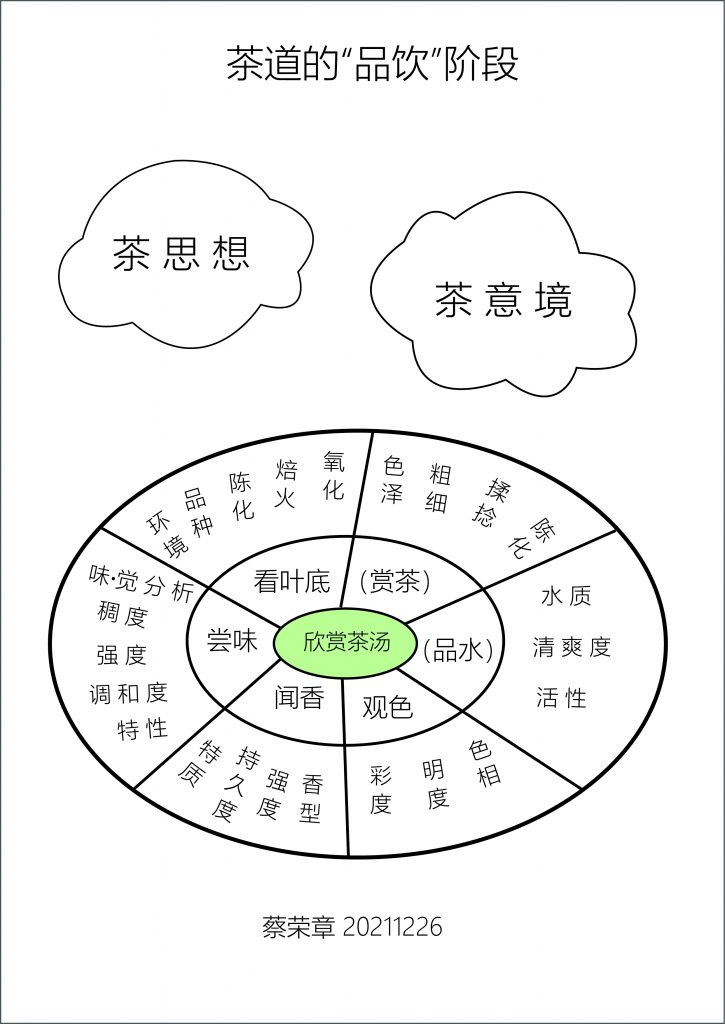

我們如果把茶道分成泡茶、奉茶、喝茶三個階段來理解,喝茶就包括了賞茶葉、品水、品飲茶湯,賞茶葉與品水往往在泡茶階段進行,讓泡茶者與品茗者對茶葉與泡茶用水有個初步的認識。我們從茶葉外觀的顏色可以知道它發酵與焙火的程度,進而知道它的香型、湯色、生熟感、滋味的走向;從揉撚的程度(指茶身的皺褶度,不是説茶葉的外形是球狀還是條狀),與茶青的成熟度,可以知道在嘴裏感覺到的香味頻率;從茶葉外觀的光澤、老嫩、整齊度,以及它散發出來的氣味,我們可以知道它的品質。有了以上這些認知,我們不但可以與等一下看到、聞到、喝到的茶湯相互呼應,在泡茶者從事水溫控制、置茶量拿捏、浸泡時間計算時,可以驗證一下與自己的想法是否一致,當泡茶者的做法與自己構想不一樣時,還可以預測到茶湯生成後會是怎樣的結果。

喝水的目的是讓大家欣賞這一次泡茶用水的狀況,泡茶用水的本身不但將變成茶湯的一部分,而且是可以獨立欣賞的。泡茶者經常“愛現”這是他如何取得的泡茶用水,而且泡茶者也要對品茗者有個交代:“你看,我用的水並沒有對不起這壶茶。”

當茶湯倒入茶杯,品茗者眼睛為之一亮,“你看,我猜得不錯”、“奇怪,怎麼是這個顏色”。端到自己面前,或許是茶香撲鼻,或許是慢不作聲,或許不是自己期待的那種香氣,這時對自己原先猜測的狀況起了非常大的掌聲或奚落,當然其中必有原因,等一下喝喝看,再看看葉底,追問個所以然。有時候的賞茶,看到一款不曾見識過的茶葉,是那麼的不起眼,甚至於可以說是那麼粗陋,泡茶者為什麼會拿出來泡給大家喝呢,一定必有道理,先沉住氣,等待著茶湯的揭曉。

第一道泡了一分鐘,第二道卻很快地倒了出來,大約只是三十秒,另外有一次,第一道大概足足泡了兩分鐘,第二道卻也是快快的就倒了出來;前一種狀況的泡茶者沒有調整水溫,第二種狀況時,泡茶者卻把水溫又燒滾了一次,品茗者趕緊從賞茶時看到的現象找尋答案,心裏頭總是七上八下。有經驗的品茗者(當然也應該是有經驗的泡茶者),在仔細觀看了前兩道的泡茶手法,又印證了最後的“茶湯答案”後,已經可以為第一種茶的五道浸泡時間擬出了方案:一分鐘、三十秒、四十五秒、一分十秒、二分十秒,為第二種茶的五道浸泡時間擬出第二個方案:二分鐘、三十秒、四十秒、一分鐘、一分四十秒。

喝完最後一道茶湯,泡茶者會取出一部分葉底讓大家欣賞,這時是謎題大公開:為什麼上述第二種茶的第一道浸泡時間那麼長、第二道又縮得那麼短?原來這是一款“重揉撚”成“球形”的“成熟采”茶葉,第一道要長一點的時間讓茶葉舒展,一經舒展,第二道第三道就會很快釋出成分,所以浸泡時間縮得很短;雖然是成熟采,但還是頗嫩的葉片,所以第四道第五道不需要增加太多的浸泡時間。

泡完茶的葉底,赤裸裸地展現自己“成品茶”的身軀:茶樹的品種、生長的環境、茶青被採收的情形、萎凋、發酵、揉撚、焙火的狀況,以及剛才有沒有被粗暴地沖泡,如一部分茶葉被特意捏成了碎狀、如用了不合理的低溫與時間浸泡,都一目了然地被看到。我們喜歡茶葉的這種坦誠,我們也喜歡茶人在喝完茶後再度欣賞茶的身軀、感念它、把它收藏在渣盂裏、最后让它回归大地。