蔡榮章《茶之湯》/許玉蓮跋

機能、技術、精準,組成三內涵,每一個思考都只為了得出好茶湯/許玉蓮跋

二零一九年十月十四日我在福建參加第九屆國際茶文化研討會,受委擔任研討會主持人,當時研討會主題為「茶事活動舉辦」,主辦方安排我主持蔡榮章先生那場報告,蔡先生的主題是「茶會席數與茶、水供應量的計算」。我馬上想到:上世紀一九八零年蔡先生做了件引起茶界震蕩的事情,他開啟「如何泡好一壺茶」的茶藝啟蒙教育,在茶文化復興正萌芽階段對不知道新理論系統之愛好者而言,那是非常及時與需要,蔡榮章先生用大家都聽得懂看得懂的話來講(或寫)泡茶:茶葉要多少、水溫要多高、浸泡時間要多久、第一泡要不要倒掉、壺質水質如何影響了茶湯質感表現等泡茶原理,因為聽得懂,氛圍就活絡,進場學泡茶的人一時無兩,此課題後來亦幾乎演變成開茶藝課程的指定題目,我本身在一九九零年代也講同樣題目的課。如今四十年過去了,蔡先生依舊是將「把茶泡好」此事擺在第一位,「茶會席數與茶、水供應量的計算」的論文報告正是「如何泡好一壺茶」的深化推進概念,大家要是泡茶功夫洗練、心領神會了欲舉辦茶會,就必須擁有供茶能力、供水、煮水、布置茶席等的操作方法,目的是為了更精準地泡出好茶、喝出好茶。

蔡先生的時代腳步往往比事情的發生提前一步半步,他研究、編製上課內容非常實在且不抱僥幸態度,其教材應社會的茶學進度而出現,合乎當時人們的需要。此番,他用直白的文字和語言,平和地謹慎地用一個茶會例子具體化計算出茶會所需要的:茶席數之搭配、所需茶葉用量、所需熱水量,另外也提及現場煮水器的容量與加熱能力等問題。這等於說泡茶者必須十分了解:泡一壺茶需要幾分幾秒、怎樣的壺能泡出幾杯多少毫升的茶、每把壺泡幾道茶較符合茶湯與質量上的要求、泡幾道的茶要使用多少克數的茶葉、總共泡幾道茶會用掉多少的水等功夫。如此泡茶者才能進一步掌握:與會者多少人、要喝幾種茶每種茶喝幾杯、每杯的容量多少毫升、實質茶湯喝多少毫升才滿足等問題,才能計算出整個茶會需要提供的杯數與茶席數。這是現今到處盛行茶會卻忽略了茶湯真義而只費盡心思去裝飾外觀、編些虛情假意的故事蓋在茶頭上做幌子的人們的一記警鐘。回顧起初一九八四年蔡先生提出劃時代意義的「從有法到無法」的泡茶藝術性課題,談到學茶藝的最初,泡茶手法與動作分解得特別細致,使用道具也不厭其煩分得一清二楚,那麼會不會因為這些規定的手法而抹殺了茶道的藝術性? 然而他說:「不會的,只要泡茶者是有創造力的,會加進自己個性與創作風格,從有法走進無法,而得專業化的高度精致性。泡茶動作熟練後,會將方法、技術消化於無形,看到的只是自在,充滿靈氣的一舉一動,泡出的茶也不是老師的味道,而是屬於自己風格的茶湯。」

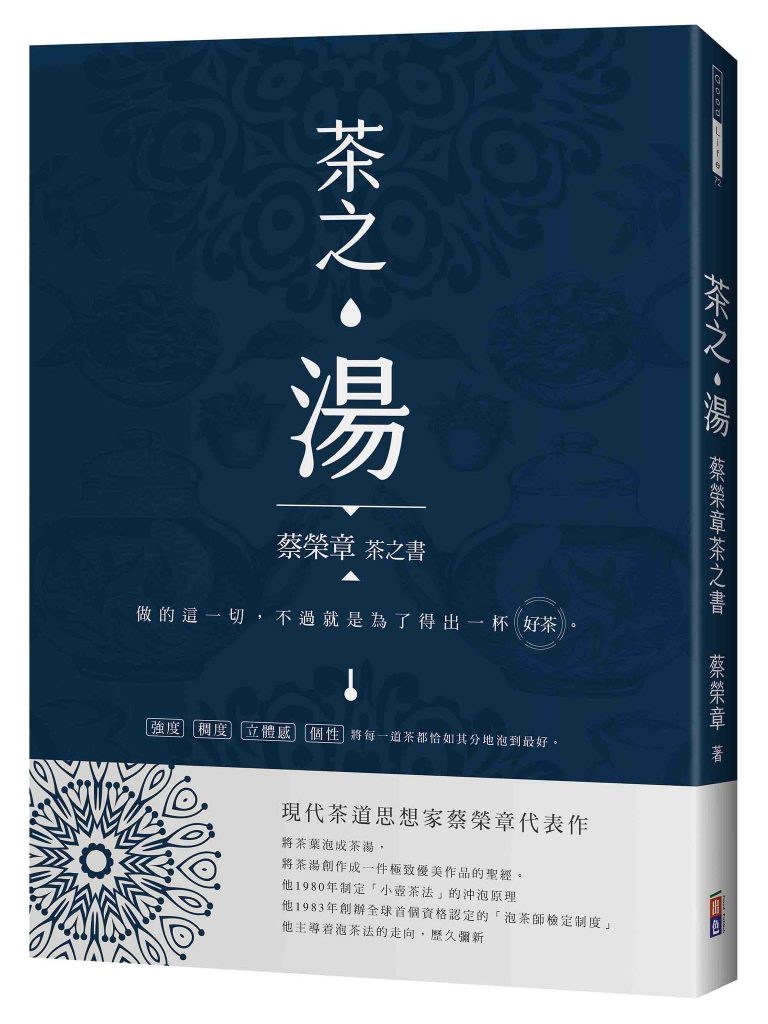

此書《茶之湯》就是在經歷了「如何泡好一壺茶」到「茶會席數與茶、水供應量的計算」之過程,將茶湯標的之實踐去蕪存菁、除雜存真的提煉,全書十章有:觀念篇、時間篇、水溫篇、水質篇、茶器篇、茶量篇、茶葉篇、茶湯篇、茶法篇以及茶禮篇。蔡先生將我們在日常泡茶喝茶都遇見過的關於泡茶種種疑問組織起來,並不是給答案,而是以「我有話要說」的覺察精神提出看法。初讀《茶之湯》一時之間估計有千頭萬緒之感,仿佛一位泡茶新手無法兼顧太多細節,然而慢慢熟悉後可像查經般搜索所需內容,它沿著蔡先生在泡茶大道上的思路:表現茶道之藝術需要很美的茶湯,好的茶湯必須非得精彩的泡茶技術不可,泡茶技術要有方法原理,不同茶法需要不同茶席茶具,那麼泡茶者必須能夠組織茶席建構自己所需的泡茶基地,由此延伸《茶之湯》點與點、線與線、章篇與章篇之間的解剖,每一個思考,都是為了確定可得出一杯好茶而做。

我們常說:泡茶應泡出茶的真正味道。什麼是茶的真正味道呢?甲認為的真味不是乙認為的,對,不同程度的認知會使人摸不著頭腦產生誤解。一個人必須要就同樣的茶,喝過由許多不同泡茶者泡出的茶湯味道,這樣他才知道什麼是風味各異、什麼味道是這一款茶最好的味道(即所謂的真正味道)。大家很用心的在同類茶做過一番辨別,才從裡面挑出一個較喜歡的味道,這就是此款茶的真味。有比較、有體會之後,人們的鑒別能力更準確。如果品茶者接觸到第一個(也是唯一)泡茶者,與他說現在你喝的這茶湯就是這款茶的真味表現,品茶者沒有反思沒有再經驗多幾次就馬上接受,將來可能就會誤判茶「真味」的標準,因為他接受到的信息不夠全面。與一般專業又有經驗的老師讓學生直接知道標桿在哪裡,再安排系統操作,那種通過經驗累積的閱歷是不一樣。《茶之湯》一書「觀念篇」中最令人反省的警句:「學習泡茶三個月後,如果有人看你泡茶,只覺得你的泡茶規矩特多,那一定是你對技術的消化不良,否則應該只感受到優美與你所要表現的內涵,泡茶方法已化為無形才對,即所謂的渾然天成。」,這裡面關係到我們練習泡茶是否足夠專心,足夠熟練?因為茶湯真味和意境的表達,是茶人通過具體的茶、境、器、方法等加入自己思想表達一種美的精髓,需要不斷的吸取與反芻才成。

什麼是茶應該有的味道呢,就是能夠代表這個茶品質的味道,找一些懂得茶懂得味道,擁有喝過各種茶味道的人士來評茶,認為某種風味能夠代表它,那麼此味道就是該茶代表性的味道。對茶知識已構建框架者、懂得茶者共同決定該茶品質,是較客觀的態度。每款茶有屬於它本身一定的品質,有些等級高有些等級低,我們必須找出這些茶的高低優劣,比如說A綠茶,特級的個性是嫩芽香味鮮醇,普通等級的個性則是尚清香尚醇,做壞了的味道死澀。泡茶者要把特級茶泡出特級香味,普通級泡出普通級香味,如此我們才算是「喝對」了味道。被評為六十分的茶有可能泡出稍佳茶湯如六十四分,那是在同等級範圍內的小超越表現,要將之泡出八十分(超出等級)是無可能。如有人將九十分的茶泡出六十分的茶湯,那就不是在同等級範圍的風味了,所謂泡不出、喝不出那個茶應有的味道就是這種情況,若是這樣,茶葉也會說:「這不是我的品質。」 《茶之湯》要求茶湯的精準,甚至是到達了分秒必爭的地步,每一道茶必須要用讀秒的計時器計算時間。本書「時間篇」對:茶葉浸泡時間掌控法、計時器與心算的誤差、憑直覺與輔助工具、泡茶有無「最低浸泡時間」等問題有嚴肅的研討,四十年來計時器的使用,理直氣壯地占有茶席一方之位,幾乎成了蔡氏泡茶的獨門功夫。

即使同列同等級的茶,它們仍然可再細化,茶性由茶樹產地土壤、山頭氣候、海拔差別、採摘季節、鮮葉老嫩、製茶法等因素決定某款茶有別於其他茶的特性,比如巖茶的不同山場,其韻味自有不同,有些花香絕妙,有些果香瑰麗,這些個特性我們必須表現出來喝得出來才不會冤枉它。不但如此,我們還須具備能力在每一次沖泡同樣的茶都可重覆表現同樣的這個味道。那就算了解透徹茶性,可掌握它真正的等級,泡出它應有的風味來享用。不同等級的茶,所需的茶葉分量是完全不一樣的,判斷投茶量的精準,《茶之湯》「茶量篇」著重研討浸泡時間與茶量的調節、依「泡幾次」決定茶量、評估茶量的標準、以茶重決定置茶量、茶葉的 「體積」與「重量」等,並且由蔡氏創辦的泡茶師檢定考試,「泡茶如何打分數」其中之一扣分項目是:茶葉放超過所需的百分之二十,評審官可按規矩扣十分,即考題給你多大小的茶壺、泡幾道、泡幾杯及何種茶葉,茶葉量由考生自行決定,到最後泡完茶了,茶量取出檢測,比如說只需泡三道茶,卻投入可泡六道茶的茶葉量就不行。

各種茶有屬於自己不同的風味,這些風味不由得喝茶者去編造,一般來說,同樣的鮮葉原料拿來製造部分發酵茶,如果發酵不到位,成茶會呈現刺激的苦澀味;發酵過頭變得回甘無力,需將鮮葉內的茶多酚含量控製到剛剛好,風味才能飽滿回甘。湯質感富有活力或呆板或苦得難入口,都在那裡的,隱藏不了。又如某茶有清新毫香、某茶有陽光木質香,只要泡出之茶湯不脫離其基本範圍之風格,我們就能接受所泡出的茶湯,頻率可能高一些可能低一些,那也算是泡出它的風格了,但如果將應有濃郁花蜜香泡得只有水味,將足火果香味泡成味道非常之弱,那並不能說成「這就是它的特殊風味」,這是識茶不足,泡壞了茶湯。要喝過高手泡的茶湯,可以泡到什麼程度的好喝,你才恍然大悟這個茶可以去到什麼地步。《茶之湯》「觀念篇」的箴言:何謂「泡好」茶?泡好茶的意義就是將每一道茶都泡出當時茶葉最佳狀況的茶湯,第四泡的茶湯品質一定不如第一泡,但是我們要將每一道都泡得最好。

為了寫《茶之湯》的跋需要釐清幾個觀念,我在二零二三年一月二十八日電話訪問蔡榮章先生,談到泡茶精準的意義,他說:「不要有“茶湯不一定要泡到什麼程度”的觀念,甚至於認為“泡茶之所以是門藝術,就是因為它的不穩定性”也是錯的。泡茶作為藝術創作,不只是要有多次重複呈現的能力,而且茶湯作品是要求極致之美,極致之美就要精準,不是馬馬虎虎,因為某個美的感覺、某個意境的表現,是差之毫厘失之千里的。泡茶也是,茶葉多放了一片、時間誤差了三秒,所要的那種美感就不見了。」

盡管《茶之湯》有時像一張巨大的蜘蛛網,比如同樣的一個水溫問題,翻來覆去地,軸向的徑向的探討老半天,往往需要用到四級提綱,舉列:章節3.水溫(跋者註:一級),3.5影響泡茶水溫的因素(跋者註:二級),3.5.2外在因素(跋者註:三級),3.5.2.1有沒有溫壺(跋者註:四級)等既是繁複(若您感覺頭昏腦脹)又非常簡單(若果您對邏輯分析有好感)的手段來詮述。然而我認為《茶之湯》全書內涵清晰無比,它精煉成三方向即:機能、技術、精準,知道這個門路了就不會迷失。機能:是無論何處何時都要有隨手泡壺好茶的能力,即泡茶者必須懂得組織茶席的要訣。本書「茶器篇」之沖泡器與茶具種類及功能性、如何分區布席使用及展示其美感、沖泡器質地與茶湯的關係、杯子與茶湯的關係,甚至於泡茶席上茶具的靜態與動態狀況應如何區分都一一說明,加上「茶法篇」用本書最大篇幅來闡述泡茶技術層面的小壺茶法及另九種不同場合應用的泡茶法,泡茶者了解掌握了建構泡茶基地的技術,是走向藝術殿堂的途徑。精準:是在自如之後能夠表現各種不同美的風格與思想,並且能夠確定它的細致度,維持它的位置。

我讀蔡氏泡茶思想的時候總不期然從中體會到作者對我(讀者)的容忍與款待之情隱約溢出,您以為是大廚師烹煮了一場盛宴在我無知門外漢眼前,於他,認為自己只是煮了頓家常飯,吃飯就該這樣子吃的啊,他真心希望大家吃得好吃得足,但從不勸菜勸酒,始終始於禮終於禮。他準備就緒,有足夠的知識,暢快靈活的文字,精準的答案,字裡行間卻從不強加觀念在別人(讀者)身上。他是弄潮兒,在泡茶這條大河裡嬉水玩得正高興,您看了覺得爽,要不也一起玩?

許玉蓮

二零二三年三月一日於馬來西亞茶道研究會

許玉蓮簡介

「許玉蓮茶道院」 院長、漳州科技學院.茶文化系客座副教授、浙江農林大學人文茶文化學院客座教授、國際無我茶會推廣委員會委員、中國茶葉學會海外聯絡站(吉隆坡)負責人、馬來西亞國際茶文化協會榮譽理事、中國社科院工經所茶產業發展研究中心推選評為「中華茶文化傳播優秀工作者」、中國農業科學院茶葉研究所「茶葉審評培訓師」、contemporaryteathinker.com 「現代茶道思想網」創建人。

出版書籍:

《約會中國茶A Passage To Chinese Tea》中英雙語版/1999年

《喝茶慢》正體版/2000年

《茶人的第三隻眼》簡體字版/2012年

《茶鐸八音-茶文化復興之聲》正體版/2013年

《茶鐸八音-茶文化復興之聲》簡體字/版2014年

《我就要讓這世界香》簡體字版/2015年( 入選了「2015茶媒推薦閱讀十大茶書榜單」 )

《喝茶慢》簡體字版/2016年

《茶道藝術家茶湯作品欣賞會》合著.簡體字版/2016年( 入選了「2016茶媒推薦閱讀十大茶書榜單」 )

《純茶道》合著.簡體字版/2021年 (入選了「2021茶媒推薦閱讀十大茶書榜單」 )