许玉莲跋《识茶篇》:从写实到抽象的茶汤时代

蔡荣章先生于上世纪1977年进入茶界服务,1980年代以专栏方式在中国时报及茶艺月刊等报刊杂志发表茶文章,当时一开始即以“茶叶认识”及“如何泡茶”为立足基础而铺开茶道思想研究工作,期间提出“浓淡生熟之间--谈茶味的一些用语/1990年”、“紧结与卷曲之间--谈茶叶外形的一些用语/1990年”、“制茶三把火之间--谈杀青,干燥与焙火/1990年”、“如何训练品茶的客观性/1995年”、“善泡茶者,必尊重茶的个性/1996年”等课题,在当时都是鲜少听人提及的,不过如今皆成了《茶道入门——识茶篇》这一本书的重要营养,意味着蔡先生所提出的独特观点不过时且被大众接受,这对茶学知识带来革新之意义,影响着茶文化生态的推进,是此书很特别的地方。

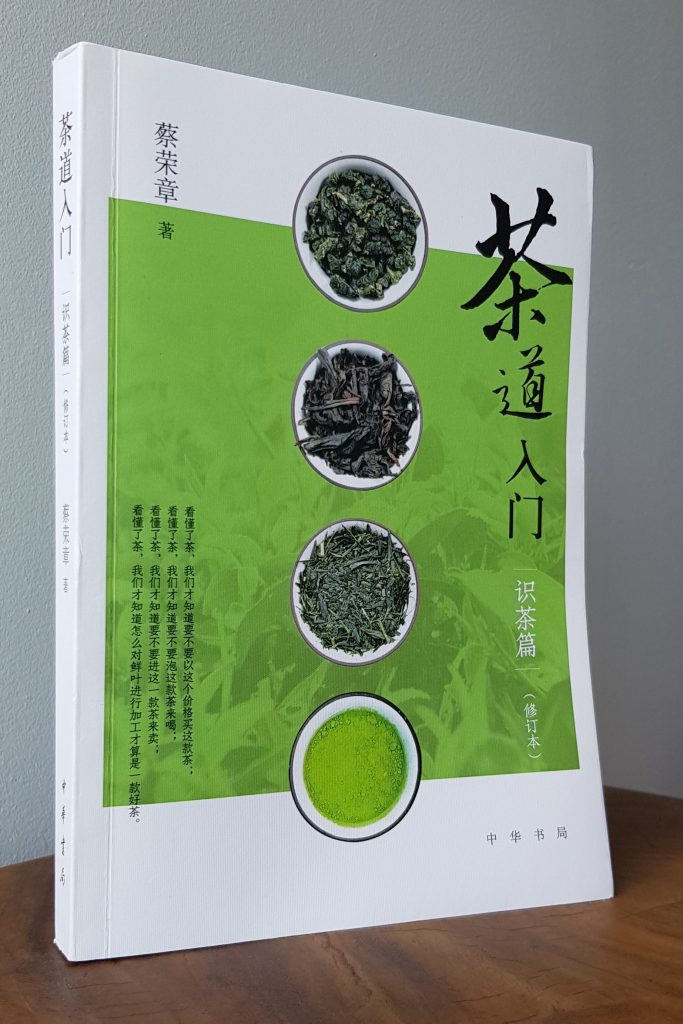

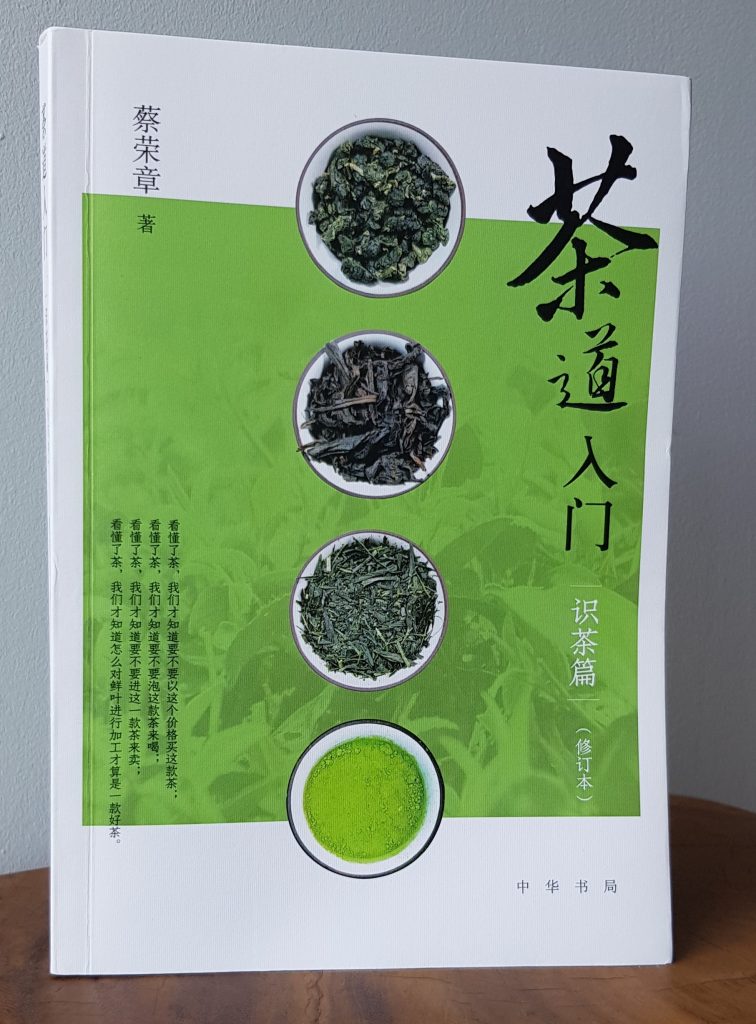

蔡先生的《茶道入门—识茶篇》用了非常写实的视角来展开对茶的观察和讲述,他按照事情原来所长的样子加上亲历自身的感受及理解来剖析,但他不只是从物象的正前方来说,还前后左右上下、“直立”地“倒立”地说,有别于其他教条化与格式化的注释,因而更能捕捉“茶画面”更多的细微变化,比如说到茶的外貌,茶叶外形与茶叶条索的一些用语要厘清,外形是成品茶的茶身形状,条索是成品茶茶身的紧结度,条索的松紧视乎揉捻方式的轻重。从成品茶的外形能知道揉捻的方式:银针状(只轻轻翻拌,几乎没有施以压力进行揉捻)、原片状(是不发酵或重萎凋轻发酵,尽可能少加揉捻)、松卷状(以划弧形手势挥锅轻揉,但条索并未压实)、剑片状(以直线形来回滑动的方式进行揉捻,施以较重的压力让其成形)、针状(以直线形来回滾动的方式进行揉捻,叶细胞的揉破率增加很多)、条状(以划大圆形状手势,施以轻重不等的压力揉捻,有中揉捻及重揉捻程度的茶)、球状(施以初揉再加以精揉,有轻、中揉效果,还有一种叫包布团揉的重揉捻)、碎角状(碎红茶在重萎凋、全发酵、重揉捻的情况下,于揉捻同时将茶青切碎)、块状(将揉捻成的初制茶蒸压成紧压茶,虽说揉捻的轻重视乎初制时的揉捻而定,但经压制过程,揉捻效果会增加一级)。从条索的紧结度(即叶片皱褶的紧密度,打开叶底来看更清楚)可知道茶叶的叶细胞被揉破程度的高低,越紧密,表示揉捻程度重,被揉破的比例越高,成分溶解得较快,香味的频率较低沉,反之则相反。

《识茶篇》就是在这种严密的理性的科学原理与逻辑层层包裹中,不自觉地流露出蔡先生对茶的激情与忘我的爱:为何我们需要一眼就将茶叶看个透彻呢,这样才能理解掌握茶的风格以及质量啊。顺着既有脉理进行分析,我们才能找出正确的方法来冲泡茶,才会进一步研究何种水温及何种泡茶器质地最适合冲泡某一种风味的茶,而我们从“茶道”获取的艺术、美感与思想正是通过这“茶汤”来的啊。那么,尊重茶的个性,不只是要探知茶的不同个性,而且还要以那样的心情欣赏、接纳与享用它,不能因喝到不熟悉的茶就粗暴地说“我不喜欢”来否决,这是我们要步入“茶汤王国”的绝对途径啊。如此,训练官能(即嗅觉、味觉、视觉与触觉)鉴定能力,增进判断茶汤的客观性、绝不偏见的能力,加强识茶的专业能力,培养“抽象思维”的感知能力,就是我们最迫切最必然要做的事了啊。能力要达到巅峰状态,不仅仅是技术问题,还包括对身体的自律锻炼比如:身心状况保持平稳明朗,感官的感受较能集中;对饮食采取开明态度,不可养成偏食习惯才不至于排斥某一些茶;若属先天性对寒性饮食敏感,应常摄取暖性食物,调整自己体质以便对一些较寒性的茶不会产生不公平的判断;什么茶都要喝,都喜欢喝,这就是爱了啊,如果喝起茶来,就像医师看到病人,一味地想找出它的毛病,或是法官在庭上看人,一直思考着如何论断他的功过,这是谈不上“爱”的。当我们的身体经过所有理性与感性的历练,身体的各种感官获得信息(即具体的知识如萎凋、发酵等做法如何影响茶的外形与色泽及茶汤的色香味,可触摸可观赏可品饮可嗅闻),留下来的就是“经验”,有一天当我们将身体感知中所获得的经验,用图像、语言、文字、符号来进行描述或总结或分类(即建立抽象概念与价值观,比如:当喝到白毫乌龙就像处在一片花海中,芬芳艳丽似恋爱中女子;喝到红茶像处在一片秋天枫树林,充满了母爱之光辉;喝到普洱像走进了深山古刹,似一位幽静安然的长者等等),就成为了“茶道艺术”

、“茶道美学” 、“茶道思想”了啊。

“识茶”的长远理想是要“茶道”表达它的美与艺术,透过我们看到摸到的茶叶,喝到闻到的茶汤,组合、转换成另一种事物形态或艺术图像,它代表一个新世界或称境界。懂得茶汤的人,喝得懂的人对茶叶对香味的察觉会越来越敏锐,进一步对生活也会较细腻,对所处的土地与物、物与人也会更谨慎,透过对植茶、制茶、泡茶及喝茶科学原理的建立,从中获得体验,无数次的汲取经验将之整理、组合,终于我们将长成一个较有灵性的人,较有领悟美的能力,然后将这些美组合成一个艺术性的意境,让自己陶醉其间。我认为这就是《识茶篇》一书能给予当下这个茶文化复兴时代的觉醒、革新与智慧。

许玉莲

2022年3月9日于马来西亚.许玉莲茶道院

許玉蓮簡介

許玉蓮

現任:「許玉蓮茶道院」 院長、漳州科技學院.茶文化系客座副教授、浙江農林大學人文茶文化學院客座教授、國際無我茶會推廣委員會委員、中國茶葉學會海外聯絡站(吉隆坡)負責人、馬來西亞國際茶文化協會榮譽理事、中國社科院工經所茶產業發展研究中心推選評為「中華茶文化傳播優秀工作者」、中國農業科學院茶葉研究所「茶葉審評師資班」畢業。

現任:

2017~今,許玉蓮茶道院, 院長。

2009~今,福建《茶道》雜誌,茶道專欄作家。

2011~今,http://contemporaryteathinker.com 「現代茶道思想網」創建人兼主筆。

2012~今,漳州科技學院.茶文化系,客座副教授。

2013~今,漳州科技學院.茶文化研究中心,研究員。

2015~今,浙江農林大學人文.茶文化學院,客座教授。

2017~今,中國茶道新生活研究所顧問兼茶道新生活特聘講師。

2019~今,國際無我茶會推廣委員會,委員。

2020~今,中國茶葉學會海外聯絡站負責人。

2020~今,馬來西亞國際茶文化協會,榮譽理事。

(174)